Dein Warenkorb ist gerade leer!

Als ich mich aufrichte, ist da sofort Schwindel. Ich erhebe mich aus dem schmalen Bett und trete vor die Tür. Sterne am Himmel, eine milde Nacht. Ekel kriecht meine Kehle hinauf. Unter Krämpfen erreiche ich die Sanitärbaracke. Würgen setzt ein, mein Gesicht fällt in ein schmutziges Waschbecken. Der Körper windet sich. Gekrümmt hocke ich danach auf der Toilette.

Ich muss an den Käfer gestern denken. Schwarz, so groß wie der Nagel meines kleinen Fingers. Nach zehn Gabeln gab mein Abendessen das Insekt zwischen den Nudeln frei, eine unbeabsichtigte Proteinbeigabe, mitgekocht. Wo der wohl vorher gesessen hatte? Ich schnippte das Tier ins Gras und aß weiter.

Nun, mitten in der Nacht, der Morgen ist noch fern in der einzigen Unterkunft von Kilembe, einem kleinen Dorf in Uganda, kann ich nirgendwo eine Flasche Wasser auftreiben. Alle schlafen. Aus dem Hahn will ich nicht trinken. Also lege ich mich wieder hin. Beim ersten Tageslicht bin ich so dehydriert, dass ich allein ans Trinken denken kann. So beginnt mein Trekking in den Mondbergen.

MYSTISCHE MONDBERGE

Rwenzori heißt dieses Gebirge am Rand der immerfeuchten Tropen, mit vergletscherten Gipfeln höher als 5000 Meter. Ein Mysterium. Den Kilimandscharo kennt jeder. Aber wer hat schon vom Margherita Peak gehört? Der Ostafrikanische Grabenbruch hat die Berge zwischen Uganda und dem Kongo aufgefaltet. Die Europäer fuhren die längste Zeit einfach vorbei, und das ist heute immer noch so. Weil das höchste nicht-vulkanische Gebirge in Afrika fast immer unsichtbar bleibt. Verborgen in Wolken.

Der Afrikaforscher Henry Morgan Stanley glaubte 1876, eine Wolke von silberner Farbe zu betrachten, als er auf einen Eispanzer des Rwenzori schaute. Ptolemäus soll den Begriff Mondberge geprägt haben, als er von schneebedeckten Gipfeln im Herzen Afrikas sprach. Die Bakonjo, die an den Hängen des Rwenzori leben, haben ihre eigene Erklärung: Tagsüber sind die Berge stets verhüllt, nur nachts sieht man sie – bei Mondschein. Es sei denn, man begibt sich mitten hinein ins Gebirge.

Das Rwenzori ist eine der unzugänglichsten Gegenden des Kontinents. Schlammige Pfade führen durch enge Täler und über schlüpfrige Pässe, oft mehr Bäche als Wege. Der Kilembe Trail wurde überhaupt erst 2010 für Touristen freigegeben. Gummistiefel sind in weiten Teilen des Gebirges das beste Schuhwerk. Übernachtet wird in Schutzhütten ohne Strom und Wasser oder in Zelt-Camps. Bevor überhaupt die höchsten Gipfel in Sichtweite kommen, läuft man drei Tage durch menschenleere Wildnis.

BOTANIKER UND DRAUFGÄNGER

Sich allein in dieses Gebirge zu begeben, wäre Wahnsinn. Zwei Trekkingagenturen vor Ort bieten Touren an. Sechs bis neun Tage, mit Margherita Peak oder ohne. Eine Handvoll Träger gehören zu jeder Mannschaft, denn jeder Kochtopf, jede Rübe und jede Portion Reis muss in die Berge hinein getragen werden. Ich verzehre mich zunächst einmal nach Wasser, das in den kommenden Tagen im Überfluss vorhanden sein wird.

Erlösung am Morgen: Das Hostel erwacht. Ich bekomme etwas zu trinken. Die Sonne zieht auf über Kilembe.

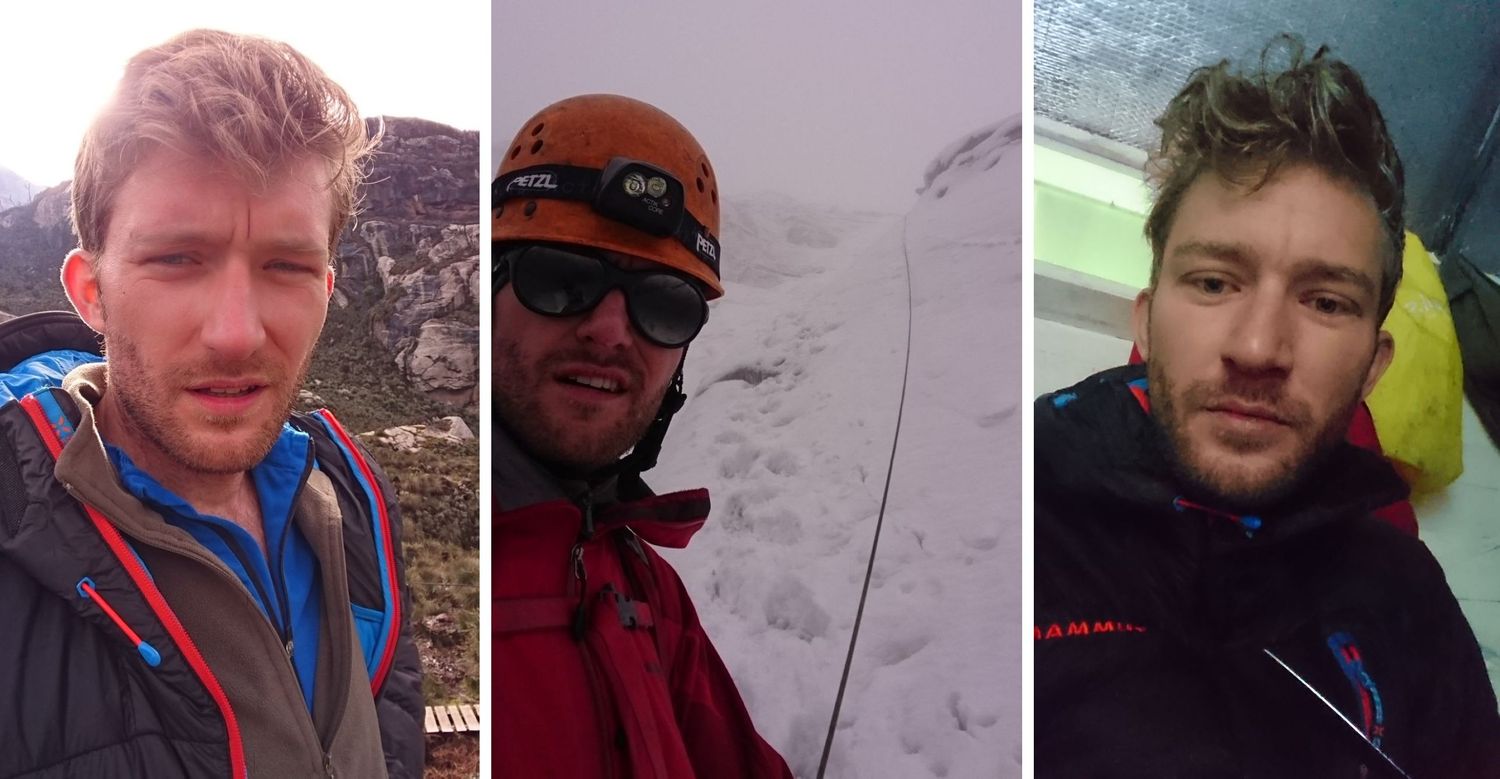

Zwei Bergführer begleiten mich auf der Tour. Richard, 33, ein sanftmütiger junger Mann, kennt die lateinischen Namen vieler Pflanzen. Samuel, 31, erzählt davon, wie er als Soldat in der ugandischen Armee den Warlord Kony gejagt hat. Begrüßung zum Frühstück. Wir checken die Ausrüstung, dann geht es los. Ich glaube, mich über Nacht entgiftet zu haben. Ich kann laufen.

Die Hänge erheben sich steil rund ums Dorf. Auf den Feldern pflanzen die Menschen Bohnen, Kaffee und Maniok an. Wir spazieren vorbei an einer Schule und den Wohnbaracken einer Minengesellschaft, die hier Kupfer schürft. Im Fluss liegen die Trümmer einer Brücke, von Hochwasser zerstört.

Weiter oben: Gottesdienst in einer Kapelle. Ein älterer Herr kommt uns in seinem dunklen Sonntagsanzug entgegen, wahrscheinlich ist es sein einziger. Der Gentleman, dessen Hemd nie pralle Taschen hatte, grüßt höflich.

SCHÜTTELFROST IM SCHLAFSACK

Noch bewegen wir uns am Rande des Gebirges, in der Zivilisation. Warm ist die Luft hier auf 1400 Metern. Wo die Bewirtschaftung des Landes endet, markiert ein Schild die Grenze des Rwenzori Mountains National Parks. »Kilembe Route – Entry Point«. In einem kleinen Ranger-Häuschen muss ich ein Formular ausfüllen, alles auf eigene Gefahr und so. Draußen posiert ein junger Typ, fast noch ein Jugendlicher, mit seiner Kalaschnikow für meinen Fotoapparat.

Überschwänglich wächst die Vegetation. Lianen umschlingen die Tropenbäume des Bergwalds. Schmetterlinge, Vogelgezwitscher, der Nyamwamba rauscht rechts des Weges. Wir überqueren den Fluss über eine Brücke, dahinter nimmt das Geräusch des Wassers rasch ab. In Kehren steigen wir nun die Hänge hinauf.

Fast wie entlang einer Linie gezogen ändert sich die Landschaft. Meterhoch steht plötzlich der Bambuswald, die zweite Vegetationsstufe des Rwenzori. Wir seien jetzt also ungefähr 2500 Meter hoch, erklärt Richard. Haushoch und dicht säumen die Stämme den gewundenen Pfad. Ich laufe wie durch die Kulisse eines fernöstlichen Kriegerepos, im Haus der fliegenden Dolche, doch kein Wurfmesser zerschneidet die immer noch schwül-warme Luft an den unteren Hängen des Rwenzori.

Wir erreichen das Lager kurz vor den ersten Tropfen. Als der Regen einmal eingesetzt hat, hört er nicht mehr auf. Die trockene Erde verwandelt er in Matsch. Nebel umhüllt unseren Schlafplatz auf 3134 Metern, das Kalalama Camp. Wir befinden uns hier genau auf der Schwelle zum urzeitlichen Reich aus Nebel und Wasser: Rwenzori. Regenmacher, Wolkenkönig.

Die vier, fünf Stunden Aufstieg des Tages habe ich gut verkraftet. Ich habe unterwegs ein Sandwich mit Käse und Ei gegessen, einen Apfel, eine Banane. Nun entfacht unsere Mannschaft unter den Planen eines Gemeinschaftszelts ein Feuer, setzt eine Pfanne auf. Ich schaffe drei Löffel vom Reis mit Gemüse, das in etwas ranzigem Speiseöl aus einer Plastikflasche zubereitet wurde. Mein Körper will nicht. Er bräuchte aber, nach dem langen Marsch. Und deshalb klappt er zusammen. Mir wird kalt, ich bekomme Schüttelfrost und krieche in meinen Schlafsack. Mehr als eine Stunde liege ich mit schlotternden Zähnen da, draußen ist es schon pechschwarz. Dann kann ich einschlafen.

IN EINEM LAND VOR UNSERER ZEIT

Am Morgen fühle ich mich besser. Richard reicht mir eine Schale Porridge, die einzige Mahlzeit, die ich auf dieser Tour mit Sicherheit essen kann. Der Regen hat in der Nacht aufgehört. Vom Camp aus führt die Route durch ein Hochtal weiter ins Gebirge hinein. Im Nordwesten sind nur Wolken zu sehen.

Auf der zweiten Tagesetappe verstehe ich, warum Gummistiefel praktischer sind als Bergschuhe. Immer wieder sinken die Füße im Schlamm ein. Schwomp schwomp, stundenlang, das ist der Sound des Rwenzori. Hinter jedem Fels und jeder Wurzel, in jeder Spalte und in jedem Loch gluckst und plätschert es. Wir durchwaten einsame Sümpfe. Die Feuchtigkeit sorgt für prähistorisch anmutenden Bewuchs. Lobelien und Senezien ragen vier Meter in die Höhe. Heidekraut wächst wild in alle Richtungen, bizarre Riesengewächse wie aus einer urzeitlichen Welt. Flechten hängen von den Ästen der Bäume wie Bärte schweigsamer Naturgeister, die mythische Geheimnisse hüten. In jedem Moment, scheint es, könnte ein Flugsaurier aus dem Nebel hervorschießen.

Wir ersteigen den Talschluss und erreichen eine Hochebene, die von Gräsern und Strohblumen durchsetzt ist. Wir haben die Baumgrenze hinter uns gelassen. Mühsam ist der Weg. Ich versuche, auf die Grasbüschel zu treten, doch oft ist der Schritt zu kurz und endet im Wasser. Also den Fuß hinausziehen. Schwooooomp. Das kostet Kraft. Die Stunden ziehen sich. Jede meiner Kalkulationen zu Wegstrecke und Gehzeit erweist sich als falsch.

FÜR EINE HANDVOLL DOLLAR

Ich bringe den Tag trotz der Strapazen ganz gut hinter mich. Nachmittags im Bugata Camp, auf 4062 Metern, beschenkt uns das Rwenzori mit einem seltenen Schauspiel: Die Wolken verziehen sich. Sonne fällt in das Namusangi-Tal mit seinen Gletscherseen, die jetzt schon unter uns liegen, wie Spiegel.

Ich sitze an der Abbruchkante einer Felswand und schaue in die Ferne, ernsthaft erschöpft, aber hoffnungsvoll. Bis das Abendessen aufgetischt wird. Ich stochere mit meiner Gabel im Reisklumpen. Es tut mir leid. Samuel wirft mir einen skeptischen Blick zu. Ich entschuldige mich. Ich schäme mich. Die Träger haben das ganze Zeug hier ins Nirgendwo geschleppt, und jetzt hat der feine Herr keinen Appetit. Aber es geht einfach nicht. Das habe nichts mit dem Essen zu tun, bekräftige ich, es schmecke ja wirklich gut. Aber der Magen wolle einfach nicht. Ich weiß nicht, ob sie mir glauben. Ich habe nur gefrühstückt.

Von der Agentur erhalten die Träger – darunter eine Frau – 4 bis 5 US-Dollar pro Tag. Dafür tragen sie 20 bis 30 Kilo über Schlammpfade die Berge hinauf und hinab. Pferde oder Esel gibt es nicht. Die Bergführer bekommen jeweils 9 bis 12 Dollar pro Tag. Erreicht der Kunde den Margherita-Gipfel, gibt es einen Bonus.

Das monatliche Durchschnittseinkommen in Uganda liegt bei etwa 55 US-Dollar. Fühlt sich die Bezahlung meiner Mannschaft dadurch besser an? Nicht wirklich. Am Ende der Tour verdoppele ich die Gehälter durch mein Trinkgeld. Auch das zeigt das Gefälle. Ich würde gerne mehr mit Richard und Samuel plaudern. Aber abends bin ich wieder schwach und fröstelnd, weil mir Kalorien fehlen, um den Körper ausreichend warm zu halten. Ich muss in den Schlafsack.

GRENZE IM NIRGENDWO

Tag drei bricht an im Rwenzori. Wir überschreiten heute den Bamwanjara-Pass, der ungefähr so hoch liegt wie die Spitze des Matterhorns. Hinauf geht es durch einen Bach, teils über grobe Felsblöcke. Oben angekommen, nach rund zwei Stunden, ist es so kühl, dass Schneeflocken durch die Luft flirren. Jenseits des Passes windet sich der Pfad in steilen, matschigen Serpentinen durch einen Riesenlobelien-Wald hinab.

Wir steigen ab in ein anderes Tal, fernab jeder Ansiedlung. Einmal, für kaum zwei Minuten, schieben sich die Wolken am Horizont im Norden auseinander, sodass die zackigen, leicht verschneiten Kämme der Stanley-Berge zu sehen sind. In diesem Massiv liegen die höchsten Gipfel des Rwenzori. Unser Ziel.

Weiter unten ruht ein See, eingefasst ins wilde Grün der Landschaft wie ein trüber Edelstein. Die Ebene dahinter liegt verborgen unter dichten Quellwolken. Das Tal fällt steil ab, im rechten Winkel zu einem breiteren Tal, in dem wir links oder rechts abbiegen können. Entscheiden wir uns für links, laufen wir in die Demokratische Republik Kongo. Jenseits der Grenze, die den vermeintlich bereisbaren Teil Ostafrikas vom sogenannten Konfliktgebiet trennt, aber nicht mehr als eine fiktive Linie auf der Landkarte ist, liegt die ruhelose Provinz Nord-Kivu. Das Auswärtige Amt hat für die Region eine Reisewarnung ausgesprochen. Dort operieren verschiedene Milizen, es herrscht allgemeine Gesetzlosigkeit.

Das Rwenzori war immer wieder für Touristen gesperrt. Die ugandischen Diktatoren Obote und Amin machten Reisen unmöglich. Während des Zweiten Kongokriegs schloss die Regierung den Nationalpark, weil Rebellen ihn als Rückzugsgebiet nutzten. Erst 2001 wurde der Park wieder für ausländische Besucher geöffnet. Doch die Staatsgewalt ist hier auch heute noch weit weg. Nur die Ranger der Uganda Wildlife Authority machen in dieser abgelegenen Gegend einsam ihre Arbeit.

An der Wegscheide laufen wir rechts, weiter hinein ins Rwenzori, in Richtung der verhüllten Felstürme. Essenspause, wir kauern uns zusammen. Regen zieht durch das Tal. Dichter Nebel umhüllt uns. Trostlos könnte man diese Umgebung nennen, trübe, trist, forlorn, doch ich finde sie mystisch.

Samuel erzählt, dass er viele Jahre im Militär war. Und wie sie zwölf, vierzehn, sechszehn Stunden marschierten, um Kony aufzuspüren, den Führer der Lord’s Resistance Army, Anführer einer Räuberbande, die Kindersoldaten rekrutierte und Massaker anrichtete. Sogar Obama schickte Spezialtruppen nach Zentralafrika, um Kony zu finden. Wo der Warlord heute steckt, weiß niemand.

Samuel berichtet auch, wie sie ihre Gewehrkugeln mit Nashornpulver bestreut hätten, irgendein Aberglaube, wer weiß, ob die Geschichte stimmt. Aber er erzählt sie mit fester Stimme und einem durchdringenden Blick. Dann verstummt unser Gespräch. Samuel macht ein Lied auf seinem Handy an, ein Tribut-Song von Jay‑Z für die New Yorker HipHop-Legende Jam Master Jay. Kratzige Raps verhallen im allumfassenden Grau. Noch zwei Stunden, dann sind wir im Hunwick’s Camp, bevor am nächsten Tag die letzte Tagesetappe vor der Gipfelnacht ansteht.

AM FUSS DES BERGES

Wir sind nun wieder auf 3974 Metern. Wieder kann ich kein Abendessen zu mir nehmen, das macht mir langsam Sorgen. Wir laufen jeden Tag viele Stunden, ich brauche Kalorien. Ich werde jeden Tag dünner und dünner, eine schmale Gestalt in unwirtlichen Bergen. Der Geruch des Essens verleidet mir den Appetit. Der Magen weiß, was er will. Und was nicht.

Im Camp treffe ich auf zwei Schweizer und ihre Mannschaft, die einzigen anderen Menschen, denen wir in den sieben Tagen im Rwenzori begegnen. Sie schenken mir ihre Immodium-Tabletten. Der Durchfall sucht mich regelmäßig heim, leider auch an diesem Abend. Immerhin ist die Luft abends lieblich, etwas Sonne fällt ins Tal.

Am nächsten Tag stapfen wir vorbei an den Kitandara-Seen zum höchsten Zeltlager der Tour. Es liegt unweit der Elena-Hütte, die von den Kunden der anderen Trekking-Agentur genutzt wird. Deren Gäste kommen über den Central Circuit Trail, während wir auf dem Kilembe Trail unterwegs sind. Doch an diesem Tag dringt niemand zum Fuß des gewaltigen Stanley-Massivs vor.

Abends schiebe ich Reis auf dem Teller herum. In der Nacht wollen wir auf den Margherita Peak, auf über 5000 Meter. Ich müsse essen, sagt Samuel. »You have to eat.« Aber ich kann nicht. Was soll ich machen? Die Träger erhitzen Wasser aus einem Bach über dem Gaskocher, füllen es in eine Plastikschale und stellen mir den Bottich mit einem Stück Seife hin. Ein Fußbad, was für ein Luxus! Ich bin durchgefroren und hülle mich in den Schlafsack. Es schneit.

WO DIE GÖTTER WOHNEN

Um drei Uhr nachts betritt Richard das mannshohe Zelt mit den Stockbetten. Ich weiß, dass es nun Zeit ist, den warmen Schlafsack zu verlassen. Dabei sehnt sich mein gesamter Körper nach Ruhe. »Good morning, Philipp.« Mehr muss Richard nicht sagen. Sein Gesicht sieht aus, als tue es ihm leid, mich wecken zu müssen. Er reicht eine Kanne Tee und eine Schale Porridge. Langsam ziehe ich mich an. Draußen flirren Flocken durch den Lichtkegel der Stirnlampe.

Wir marschieren los durch die Dunkelheit, bergan. Das Gestein ist so glatt, als habe es jemand mit Spülmittel eingeschmiert. Die Sohle hilft wenig. Nach vier Tagen in Gummistiefeln trage ich zum ersten Mal meine Bergstiefel. Die Bakonjo glauben, auf den höchsten Gipfeln des Rwenzori wohne das Götterpaar Ketasamba und Nyibibuya. Wenn es sich bewegt, heißt es, dann lösen sich Steine. Ich hoffe, dass die Götter noch eine Weile friedlich schlafen.

Nach gut einer Stunde stoßen wir auf den ersten Gletscher. Er ist kaum steil und einfach zu überqueren. Später seilt mich Samuel über eine durch Steinschlag gefährdete Felsrinne zum Fuß des Margherita-Gletschers ab, immer noch bei völliger Dunkelheit. Dieser Gletscher führt wiederum so steil bergan, dass wir Steigeisen anziehen. Auf dem vermeintlich ewigen Eis des Rwenzori, das in einigen Jahrzehnten vollends verschwunden sein wird, weicht die Nacht langsam zurück. Der Blick reicht nun einige Dutzend Meter.

Die letzten Höhenmeter auf den Margherita-Gipfel führen über verschneite Felsblöcke. Absturzgelände. Ganz oben steht ein Schild, das mit Eiskristallen überzogen ist, die noch die Aufschrift preisgeben: »Welcome to Margherita Peak – 16763 ft. (5109 m) a.s.l. – the highest point in Uganda.« Die Landesgrenze verläuft genau über den Gipfel. Im Westen liegt der Kongo unter schweren Wolken, als wollte der Himmel diesen unruhigen Landstrich vor neugierigen Blicken verbergen.

Hier oben nun, nach fünf Tagen über schlüpfrige und steile Pfade, fällt der Blick endlich weit über das Land, auf schneebedeckte Spitzen, die in der Ferne wie aus Watte ragen. Vom höchsten Punkt des Gebirges zeigen die umliegenden Berge zumindest einige Flanken, etwa Alexander Peak. Trotzdem haben wir diese Wildnis nicht erobert. Nichts wurde hier bezwungen. Wir stehen auf dem vereisten Thron des Rwenzori, allen Widrigkeiten zum Trotz, doch die Landschaft bleibt undurchschaubar, gefahrvoll, im Sinne des Wortes sagenhaft. Nur ein falscher Tritt, ein Knacks am Knöchel, es wäre eine Katastrophe.

Wir rasten, trinken und atmen durch. Das düstere Wetter verbirgt, dass es Mittag geworden ist. Ich fühle mich entrückt von allem, das ich kenne. Weit entfernt liegt meine Welt, jenseits des Nebelreichs. Er wundere sich schon, dass ich es hierher geschafft habe, sagt Samuel, wo ich doch kaum etwas gegessen habe. Hoffentlich, denke ich, reichen die Reserven für den langen Weg zurück.

DIE STUNDE DES LEOPARDEN

Eigentlich wollen wir an diesem Tag noch bis ins Hunwick’s Camp kommen. Doch wir erreichen das Basislager erst am Nachmittag. Richard und Samuel begutachten mich und entscheiden, dass wir nicht weitergehen. Ich kann immer noch wenig essen. Vor allem will ich mich niederlegen und schlafen. Der Weg zum Gipfel und zurück ins Zeltcamp hat zehn Stunden gedauert.

Am nächsten Tag, auf dem langen Marsch zurück nach Kilembe, haben wir eine gewaltige Wegstrecke vor uns. Aufbruch um sieben in der Früh. Wir stapfen zurück durch das letzte Hochtal, vorbei an den Kitandara-Seen, am Hunwick’s Camp. Wir steigen wieder hinauf zum Bamwanjara-Pass, dort eine Mittagspause. Wenn ich nicht laufe, fange ich an zu zittern. Sandwich, Apfel, Banane.

Als es Nachmittag geworden ist, erreichen wir das Bugata Camp. Hier könnten wir übernachten, doch wir müssen weiter. Es folgt die elende, sumpfige Graslandschaft. Dämmerung fällt über das Land. Wir erreichen den Talschluss, über den wir vor vier Tagen aufgestiegen sind. Es ist jetzt fast düster, wir schalten die Stirnlampen ein. Ich denke an den schwarzen Käfer, an den Schüttelfrost im Schlafsack, an Schlamm und Riesen-Lobelien, an Jam Master Jay und das Gletschereis. Um diese Uhrzeit, sagt Samuel, gehe der Leopard auf Jagd. Aber er interessiere sich nicht für die wenigen Menschen, die hier vorbeikommen. Man sehe ihn nie. Als wir das Camp erreichen, schaue ich auf die Uhr: 20.46. Wir sind vierzehn Stunden marschiert.

Noch eine ungeduschte Nacht im Zelt, noch einmal Porridge, Gummistiefel anziehen, Rucksack packen. Alles klamm und starrend vor Dreck. Noch einmal ein paar Stunden laufen, immer abwärts nun. Heide, Farne, Bambus. Bald strahlt die Sonne vom Himmel und trocknet die Kleidung. In den Büschen ein dreihörniges Chamäleon wie ein Dinosaurier in Miniatur, im Baum brüllt ein Colobus-Affe. Wir erreichen die Felder, Häuser, das Dorf. Im Hostel von Kilembe wartet die wahrscheinlich schönste Dusche der Welt. Das Abendessen schlinge ich hinunter. Chicken und Pommes. Ohne Käfer.

Antworten

Hallo Stephanie,

Ich denke, ca. ‑5 bis ‑8 Grad Komfortzone reicht auf jeden Fall aus.

Einen guten Trek!

Philipp

Hallo! Ich werde den Trek übernächste Woche starten, was meinen Sie: muss der Schlafsack wirklich bis ‑15°C in der Komfortzone haben?

Schreibe einen Kommentar