Dein Warenkorb ist gerade leer!

Als der Zug, von Berlin kommend, Dresden erreicht, steht mein Vater auf den Meter genau am Einstieg. Schnell gibt er mir die Radtaschen nach oben und im Anschluss hieven wir sein 28 Kilogramm schweres Pedelec die Stufen hoch. Der Eurocity 173 Hamburg – Budapest ist noch vom alten Schlag.

Vor uns liegen noch weitere 9 Stunden Fahrzeit bis nach Budapest, das wir am Abend erreichen werden. Von dort aus sollen uns unsere Räder bis nach Belgrad bringen. Während es für mich die Jungfernfahrt auf dem Eurovelo 6, dem Donauradweg, sein wird, hat mein Vater den Teil bis Budapest in den letzten Jahren abschnittsweise absolviert. Inzwischen ist er 80 Jahre alt und konnte für den nächsten Abschnitt keine Mitradler seiner Altersgruppe mehr finden. Meine Begleitung ist mein Geschenk zu seinem 80. Geburtstag und in umgekehrter Weise schenkt auch er mir etwas, denn ich blicke mit großer Freude diesen 2 Wochen gemeinsamer Zeit mit ihm entgegen. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie es uns gelingen wird, uns aufeinander einzustellen. Während Vater dazu neigt, Strecke zu machen, schaue ich sehr gerne nach rechts und links und lasse den Weg das Ziel sein. Aber wir sind beide willens und schon ab dem 2. Tag ein eingespieltes Team. Das kleine Vater-Tochter-Abenteuer hat begonnen.

In Budapest genügt uns ein Tag, den wir zu einer Stadtrundfahrt nutzen. Wir kennen die Stadt beide und sind dennoch wieder einmal überrascht von der Vielzahl an architektonischen Schönheiten, die geradezu an Verschwendung grenzt. Als wir am Samstagmorgen aufbrechen, ist es angenehm warm und sonnig.

Das Herausfinden aus Budapest gestaltet sich spannend; es geht durch Industriebrachen mit einem teilweise nur 30 Zentimeter breiten unbefestigten Radweg am dichtbewachsenen Ufer eines Donaunebenarms. Später stehen wir dann vor einer Autobahnbrücke, weithin sichtbar durch umfangreiche Bauarbeiten und Pkw-Stau durch einspurige Verkehrsführung. Hier sollen auch die Radfahrer den Fluss queren. Eigentlich. Der Radweg hinauf zur Brücke ist durch ein Gitter versperrt, eine Umleitung nicht ausgewiesen. Also heben wir das Gitter ein wenig zur Seite und schieben die Räder nach oben, mitten in die Baustelle hinein.

Ein verdichtetes Kiesbett wartet auf frischen Asphalt. Weiter vorn sind Arbeiter zu sehen. Wir rollen ganz langsam auf sie zu, grüßen und fragen, ob wir weiter dürfen. Sie zucken nur mit den Schultern und lächeln. Am Ende der Brücke heben wir die Räder über eine Drahtabsperrung und rollen wieder hinunter. Ein Reiseradler aus Frankreich, den wir am nächsten Tag treffen, erzählt uns, dass ihn sein Navi einen 8 Kilometer langen Umweg fahren ließ.

An diesem ersten Tag sind aus den veranschlagten 49 Kilometern durch Umwege, fehlende Kennzeichnung und Unterkunftssuche 75 Kilometer geworden. Wir sind reichlich geschafft und froh, ein Hotel gefunden zu haben. Es liegt mit 74 Euro zwar über unserem Budget, aber ich mag keinen Kilometer weiter fahren. Diese Sucherei ist mir eine Lehre und ab sofort buche ich jeden Abend für den nächsten über ein Webportal ein Zimmer. Das erspart Sorge und Zeit, und der Preis steht auch schon fest.

Am nächsten Tag machen wir erste Bekanntschaft mit dem ungarischen Landstraßenverkehr. Auch hier herrscht vielfach die Devise: »Ich bremse nicht für Radfahrer, überhole auch bei Gegenverkehr und schneide das Verkehrshindernis.« Hinzu kommt der Straßenzustand. Aufgerissener Asphalt und z.T. 10 Zentimeter tiefe Schlaglöcher machen das Fahren zu einem gefährlichen Slalomlauf. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt es nicht. Zum Glück versucht das Konzept des EV6 größere Straßen zu meiden. Hat es jedoch, wie in unserem Fall, schon tagelang geregnet, sind unbefestigte Dammwege völlig aufgeweicht und die Routenwahl ist dann eine zwischen Pest und Cholera.

Inzwischen haben wir Kalocsa erreicht. Das Städtchen mit seinen knapp 20.000 Einwohnern beherbergt einen Bischofssitz, der mit seinen barocken Begleitbauten wie dem erzbischöflichen Palais, Kathedrale, Gymnasium und Bibliothek das ganze Zentrum Kalocsas ausfüllt.

Berühmt ist Kalocsa jedoch für etwas anderes: Paprika. Im örtlichen Paprika-Museum können wir sehr anschaulich den Weg der Paprika von Südamerika bis in die Gewürzdose anhand von alten Geräten, Fotos und Früchten in unterschiedlichen Produktionsstadien verfolgen. Hier ist mein Vater, Maschinenbauingenieur a.D., in seinem Element und er erläutert mir die Funktionsweisen der ausgestellten Gerätschaften.

Seit unserer Ankunft in Kalocsa regnet es ununterbrochen. Beim Aufbruch entscheiden wir uns, den unbefestigten Dammweg zu meiden und stattdessen die Bundesstraße bis Fajsz zu nehmen. Zum Glück ist sie hier in leidlichem Zustand und breit genug, um bei Überholmanövern ungeduldiger Fahrer nicht in den Graben gefegt zu werden.

Als wir am frühen Nachmittag nach 52 km in Baja ankommen, sind die Hände in völlig durchnässten Handschuhen eisig kalt und die Nässe ist auch in die wasserdichte Kleidung hineingekrochen. Spontan beschließen wir, zwei Nächte zu bleiben. Der Wirt unserer Pension »Föter Panzio« ist Nachfahre der Frankendeutschen. Seine Pension ist schlicht, kostet uns nur 35 Euro pro Nacht und bietet dennoch eine Menge Annehmlichkeiten wie einen separaten Fahrradraum, Fahrstuhl und vor allem einen sehr aufmerksamen und hilfsbereiten Gastgeber.

Die verbliebenen Deutschstämmigen stellen eine Minderheit in der Region dar und fühlen sich im Ungarn Victor Orbans reichlich unwohl. Wer weiß schon, wann auch sie zu unerwünschten Personen werden? »Immer vor den Wahlen«, erzählt er, »taucht ein Aufgebot an Polizei und Grenzschutz auf, um Sicherheit zu demonstrieren so kurz vor der EU-Außengrenze. Nach der Wahl verschwinden sie sofort. Und an den Problemen im Lande sind immer wahlweise die Migranten oder die EU schuld.«

Am nächsten Morgen hat es aufgehört zu regnen. Die Temperatur liegt bei kühlen 10° Celsius. Nach dem Frühstück nehmen wir den Bus zu einem Ausflug in den Gemencer Wald am jenseitigen Donauufer. Der Gemencer Auwald ist seit 1936 Teil des Donau-Drau-Nationalparks. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war er Teil einer großflächigen Auenlandschaft, durch die die Donau mit vielen Seitenarmen stark mäanderte. Dann wurde der Fluss begradigt, um ihn für die gewerbliche Schifffahrt besser nutzbar zu machen. Viele der heutigen Bäume wurden in diesem Zuge neu gepflanzt. Inzwischen hat der Wald aber durchaus wieder Urwaldcharakter. Am Informationszentrum in Pörbölj startet die Gemencer Waldbahn, mit der sich der Wald bequem erkunden lässt. Da der Boden völlig aufgeweicht ist, erübrigt sich jeder Gedanke ans Laufen. Wir sind die einzigen Fahrgäste an diesem Vormittag, sodass das Verhältnis von Fahrgast zu Personal bei 1:1 liegt. Neben dem Lokführer der Kleinbahn ist noch ein Schaffner an Bord, der dankenswerterweise den kleinen Holzofen anfeuert. Am Endpunkt der Strecke befindet sich ein Lehrpfad, dem wir zu einem Aussichtspunkt folgen. Wir überblicken eine komplett unter Wasser stehende Auwiese und entdecken Schwäne, Reiher und Adler. Noch nie habe ich so viele Kuckucksrufe gehört.

Am nächsten Morgen hat sich Vater mit langen Unterhosen, Fleecemütze und Handschuhen präpariert. Ich verzichte darauf – komme ich beim Treten doch wesentlich schneller ins Schwitzen als er.

Mit der Fähre setzen wir über nach Mohács, um die Wegvariante durch Kroatien zu nehmen.

Am Fähranleger treffen wir zwei niederländische Radfahrerinnen, Mutter und Tochter. Die Tochter ist zierlich, 19 Jahre alt und auf dem Weg nach Istanbul. Ihre Mutter begleitet sie lediglich auf dem Abschnitt Budapest – Belgrad. Ich bewundere die junge Frau für ihren Mut und die Mutter für die Fähigkeit, loszulassen.

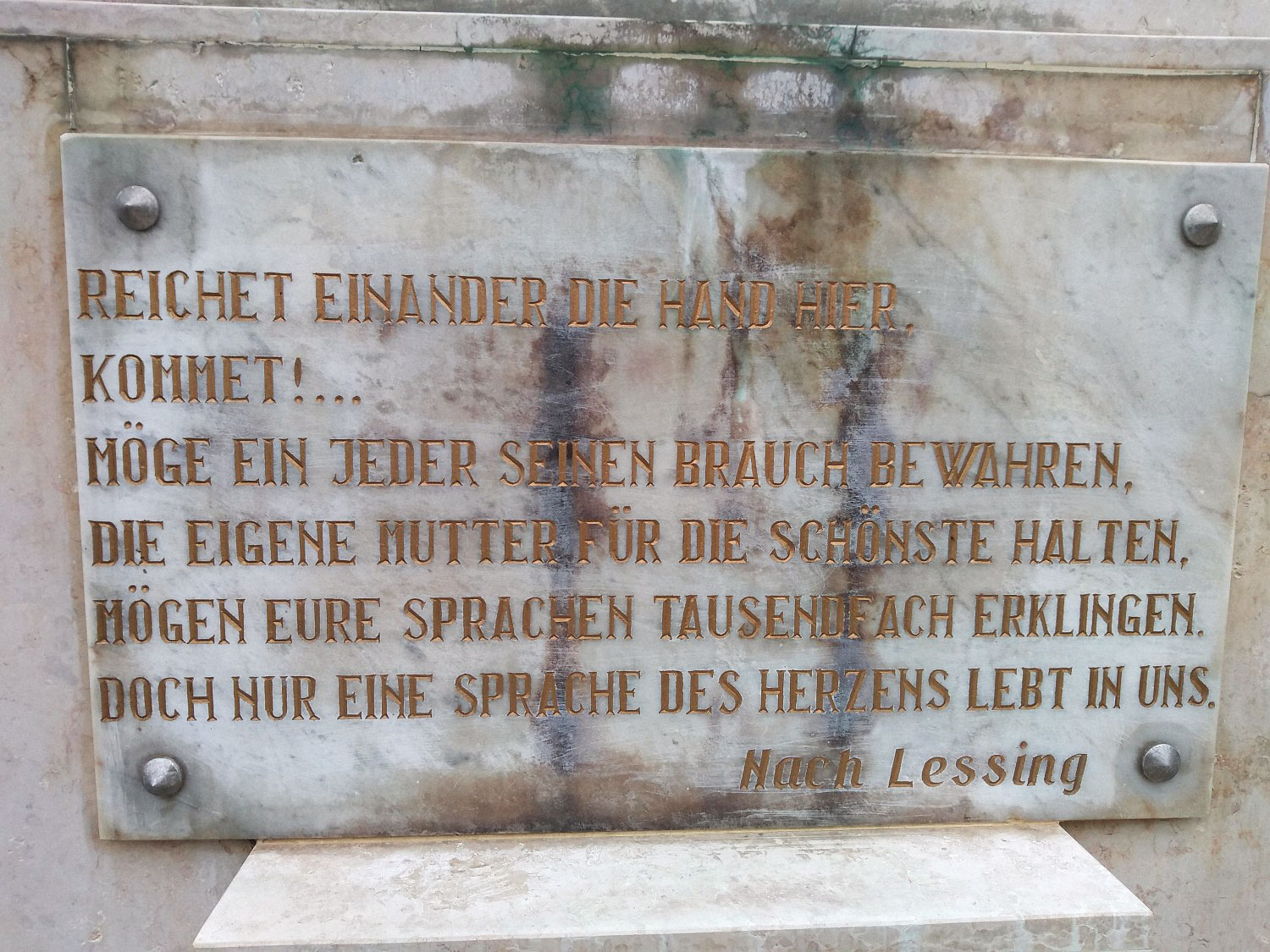

Mohács ist kein städtisches Schmuckstück und steht symptomatisch für das Völkergemisch dieser Region. Seit jeher leben hier Ungarn, Kroaten und Deutsche zusammen. Ein Denkmal im Zentrum der Stadt gemahnt an Toleranz und Verständigung.

Auf einer Tafel findet sich folgende Inschrift auf Deutsch, Kroatisch und Ungarisch:

Am nächsten Tag statten wir der historischen Gedenkstätte Mohács einen Besuch ab. Sie erinnert an die verlorene Schlacht König Ludwigs II. gegen das osmanische Heer von Sultan Süleyman im Jahr 1526. Binnen 2 Stunden war das ungarische Heer vernichtend geschlagen und der heroische König auf der Flucht ertrunken. Ein Holzskulpturenpark stellt die Schlacht und ihre Teilnehmer wie auch zivilen Opfer symbolisch dar.

Wenige Kilometer weiter erreichen wir die Grenze und sagen Ungarn adieu. Nichts Spektakuläres und schon gar nichts Exotisches bietet der Radweg in Ungarn, aber genau das mochten wir! Es sind die kleinen Erlebnisse, die uns erfreuten und manchmal überraschten: ein Storch direkt neben dem Weg, die Gemächlichkeit in den Dörfern und Kleinstädten und viele freundliche Gesten der Bewohner.

Der Grenzübertritt nach Kroatien ist zwar der in einen EU-Staat, aber Kroatien setzt das Schengenabkommen nur partiell um. So müssen wir uns, nachdem wir lange Lkw-Schlangen passiert haben, zwischen den Pkw bei der Polizeikontrolle einreihen. Mürrisch dreinblickende Grenzer inspizieren unsere Ausweise. Zwar dauert alles nicht länger als 15 Minuten, aber ein mulmiges Gefühl schleicht sich dennoch ein.

An diesem Tag beenden wir die Etappe in Zmajevac am Rande des Nationalparks Kopački rit. Unterkunft finden wir auf einem ehemaligen Bauernhof, dessen Ställe vom Eigentümer in Fremdenzimmer umgebaut worden sind. Hier werden wir erstmalig mit einem Problem konfrontiert: das Zimmer ist sehr klein, das Doppelbett weist eine Breite von 1,20 Meter auf und es gibt nur eine große Bettdecke. Ich bitte die Gastgeberin um eine zweite Decke mit den Worten: »Usually I don’t sleep with my father under the same blanket.« Nur kurz ist sie perplex, dann entschuldigt sie sich wortreich und bietet mir sofort das Nachbarzimmer an. Ich vermute, die gute Frau ist nicht die erste, die uns für ein unpassendes Ehepaar hält.

Wir fragen sie im Anschluss nach einem Restaurant fürs Abendessen und sie empfiehlt uns das Weinrestaurant »Josić«, zu Fuß einen Kilometer über den Hügel hinweg. Inzwischen scheint die Sonne und wir genießen den Spaziergang mit weiten Blicken über die von Weinbergen geprägte Landschaft.

Das Lokal ist ziemlich groß und dennoch gemütlich. Wir trinken einen exzellenten Graševina (Welschriesling), einen typischen Weißwein der Region Slawonien, und essen Fleisch vom Holzkohlegrill. Als wir gehen wollen, spricht uns ein Herr vom Nebentisch an. Er stellt sich uns vor als nach Deutschland ausgewanderter Kroate auf Heimaturlaub. Gebürtig ist er in Osijek, aber seit 25 Jahren in Bamberg lebend. Unüberhörbar ist der fränkische Dialekt.

Nach kurzem Suchen finden wir am nächsten Morgen den Zugang zum Deichweg mitten hinein in den Nationalpark. Dieser erstreckt sich auf 23.000 Hektar mit 7.700 Hektar Totalreservat im südlichen Teil. Die Lage als Fluttal zwischen Drau und Donau hat ein einzigartiges Feuchtbiotop geschaffen. Das Gebiet ist eines der wichtigsten und am besten erhaltenen Sumpfreservate in Europa. Neben weißen Seidenreihern, Störchen und Schwänen sehen wir Hasen, Wildschweine und sogar Auerhähne. Weiter südlich, beim Dorf Kopačevo und am Rand des Reservats, ist ein Besucherzentrum mit hölzernen Lehrpfaden entlang der Seen eingerichtet.

An diesem Tag erzählt mir Vater so manche Familienanekdote, die ich noch nicht kannte. Dass drei seiner Geschwister noch leben, macht meinen Vater sehr froh und er pflegt die Kontakte unermüdlich. Zwar neigt er nicht zur Sentimentalität, aber das zunehmende Alter und die damit einhergehende Dezimierung des Freundes- und Familienkreises lässt auch ihn nachdenklich werden und menschliche Kontakte mehr schätzen als früher.

Am späten Nachmittag erreichen wir Osijek. In diese Stadt am Ufer der Drau verliebe ich mich auf der Stelle. Hier ist so viel Lebendigkeit und Leichtigkeit trotz der tonnenschweren jüngeren Vergangenheit. Hier in Osijek sehe ich das erste Mal Kriegsschäden. Nicht wie die Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, die die DDR mangels Finanzkraft nicht instandsetzen konnte. Die Einschusslöcher vieler Fassaden hier sind viel unmittelbarer, konkreter. Dieser Krieg fand statt, während ich einige Hundert Kilometer weiter nördlich in Frieden leben konnte. Mich erschüttert der Anblick.

Osijek aber scheint eine trotzige Stehaufmentalität zu haben. Mit knapp über 100.000 Einwohnern ist Osijek eine Großstadt, aber das Zentrum ist gut zu Fuß erkundbar und es versprüht viel Charme. Barocke Paläste wechseln sich mit Jugendstilgebäuden und dazwischen geklotzten Glaspalästen der jüngeren Vergangenheit ab. Ende des 19. Jahrhunderts war Osijek eines der größten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Königreichs Kroatien-Slawonien innerhalb der K.-u.-k-Monarchie. Man trifft sich am Abend auf der kilometerlangen Uferpromenade an der Drau zum Schwatzen, Biertrinken, Spazierengehen. Die Stadt wirkt unbekümmert, als nähme sie die Vergangenheit dankend mit und strebe aber unbeirrt der Zukunft entgegen.

Vukovar, das wir am nächsten Tag auf einer neu angelegten Uferpromenade erreichen, ist viel kleiner als Osijek – und viel verwundeter.

Nach der dreimonatigen Bombardierung der Stadt durch die jugoslawische Volksarmee im Herbst 1991 war quasi nichts stehengeblieben. In der einst barocken Stadt sieht man vereinzelt rekonstruierte historische Gebäude wie das Schloss Eltz. Viele Wohnhäuser dagegen stehen noch immer als Ruine oder sind notdürftig wieder bewohnbar gemacht worden. Das komplett zerstörte Franziskanerkloster hingegen ist dank der Finanzkraft der katholischen Kirche vollständig rekonstruiert und thront hoch über der Donau. Der berühmte Wasserturm von Vukovar ist komplett eingerüstet und harrt seit zwei Jahren seiner Restaurierung. Er gilt als Symbol des Widerstands gegen Jugoslawien, da er trotz massiven Granatbeschusses nicht zerstört werden konnte.

Den Kämpfen und Säuberungen fielen damals 2.000 Menschen zum Opfer. Die heute in Vukovar lebenden Serben, die etwa 35% der Gesamtbevölkerung stellen, bilden eigene Gemeinschaften und teilen nicht viel mit ihren kroatischen Nachbarn. Noch immer beherrscht tiefes Misstrauen auf beiden Seiten das Zusammenleben.

Als wir unsere Pension ansteuern, wird mir wieder einmal bewusst, dass Karten nur zweidimensional sind, die Realität dagegen eine dritte Dimension aufweist: die Höhe. Wir, oder besser gesagt, ich brauche viel Schwung, um den Hügel zu erklimmen. Vater schaltet einfach etwas Motorkraft hinzu.

Paul, unser Pensionswirt in Vukovar, mag nicht mehr in die Vergangenheit blicken. Die Zukunft aber scheint wenig verheißungsvoll. »Früher gab es Bata, die Schuhfabrik; 25.000 Beschäftigte – heute sind es noch 500. Die jungen Leute gehen alle weg, nach Deutschland oder Österreich.« Eine seiner Töchter arbeitet in einem Bistro in Esslingen, die andere studiert internationale Wirtschaft in den Niederlanden. Er weiß, dass keine zurückkehren wird. Wozu auch? »Nun, was ist Vaterland?« fragt er und zuckt mit den Schultern.

Die folgende Etappe bis nach Serbien ist sehr hügelig. Die Straße windet sich in Serpentinen mit 6–8‑prozentigem Gefälle hinab in die Dörfer am Flussufer, um sich am Ende der Orte ebenso wieder hochzuschrauben. Hier kämpfe ich ganz allein, da Vater meist auf der Anhöhe vor sich hin pfeifend auf mich wartet. Trotzdem beneide ich ihn in keinem Moment um sein Pedelec. Ich schätze das geringe Gewicht meines über 20 Jahre alten Stahlrosses. Für ihn jedoch bin ich sehr froh, dass es Pedelecs gibt. Seit nahezu 15 Jahren fährt er komfortabel motorunterstützt. Zu Hause nutzt er das Gefährt zum Einkaufen, erledigt Bürokratisches in der 17 Kilometer entfernten Kreisstadt, besucht Freunde in den Nachbarorten und verbringt inzwischen nahezu sämtliche Urlaube auf meist deutschen Radwegen. Ohne diese vergleichsweise junge Form des Radfahrens wäre er nicht mehr so fit, wie er es jetzt ist.

Inzwischen haben wir die Grenze nach Serbien völlig unspektakulär überquert und befinden uns im Grenzort Bačka Palanka/Бачка Паланка. Ab hier haben wir es mit kyrillischer Beschriftung zu tun, zumindest bei den offiziellen Beschilderungen. Dort, wo Kundenverkehr herrscht, ist inzwischen auch die lateinische Schrift gebräuchlich, und bei den jungen Leuten kommt man mit Englisch weiter – wie überall. Zwar habe ich in der Schule 8 Jahre lang Russisch gelernt und kann das Kyrillische gut lesen und einzelne Worte verstehen, aber zu sprechen wage ich es nicht. Schade eigentlich.

Bis Čelarevo quälen wir uns auf der Bundesstraße voran, werden von hupenden Lkw bedrängt und mehrfach fast in den Graben gezwungen. Glücklich, überlebt zu haben, verschnaufen wir dort ein wenig und finden nach einigem Suchen auch den Deichweg. Oh Wunder! Eine niegelnagelneue Asphaltdecke ziert den als unbefestigt eingezeichneten Weg. Nach weiteren Kilometern mit normalem, altem Asphalt können wir hinter Begeč unseren Augen kaum trauen: es beginnt ein Radweg vom Feinsten, mit Verkehrsschildern, Mittel- und Seitenmarkierung. Wie eine Fata Morgana verschwindet das Wunder nach 5 Kilometern bei Futog wieder. Aber noch nie hatten wir so viel einheimischen Radverkehr wie zwischen diesen beiden Ortschaften erlebt.

Die ganze Zeit über begleiten uns am jenseitigen, südlichen Donauufer die Berge des Nationalparks Fruška Gora (zu Deutsch: Fränkische Berge). An den Hängen der Fruška Gora wachsen nicht nur edle Weintraubensorten; es haben sich dort im 16. und 17. Jahrhundert sage und schreibe 15 serbisch-orthodoxe Klöster angesiedelt. Die Fruška Gora wird deshalb auch der serbische Heilige Berg genannt. Man hätte per Rad auch den Weg durch die Berge nach Novi Sad nehmen können. Gereizt hatte mich das schon, aber die Etappe wäre um die 70 Kilometer lang gewesen ohne Klosterausflug.

Nach Novi Sad hinein rollen wir auf einer breiten Uferpromenade.

Die Stadt ist sehr großzügig angelegt, grün und sauber. Novi Sad ist mit 232.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Serbiens und Hauptstadt der autonomen Provinz Vojvodina. Schon im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt unter habsburgischer Herrschaft zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der Region. Unsere Unterkunft, das Hotel »Vojvodina«, ist seit 1853 das erste Haus am zentralen Platz Trg Slobode (Freiheitsplatz) und sehr altehrwürdig. Wie wir im Inneren feststellen, mehr alt als ehrwürdig; eine Mischung aus verblichener Noblesse und Jugendherberge. Endlose, linoleumbelegte Gänge im Neonlicht.

Bei einem ersten Spaziergang in der unmittelbaren Umgebung des Hotels stellt sich ein Wow-Effekt ein: so westlich und südlich zugleich! Die Fußgängerzone und die Verbindungsgassen sind voller Cafés, Boutiquen, Eisläden und Konditoreien; in den Innenhöfen verbergen sich Restaurants, Friseurgeschäfte (noch nie habe ich so viele auf so kleinem Raum gesehen!), Büros, Clubs oder Handwerkergeschäfte. Inzwischen scheint auch immer mal wieder milde die Sonne und verströmt mediterranes Flair. Viele Menschen, Einheimische wie Touristen, sind ohne Hast unterwegs.

Das Frühstück am nächsten Morgen irritiert uns ein wenig, belustigt uns aber auch. Der Speiseraum mit seinen weißgedeckten Tischen ist zu einem Drittel gefüllt. Noch während wir nach einem geeigneten Tisch Ausschau halten, geht einer der mit weißem Hemd und schwarzer Hose bekleideten Kellner herum und fegt mit einem Handfeger liegengebliebene Krümel vom Tisch.

Drei Angestellte sitzen an einem Tisch und rauchen (ja, in Serbien ist das Rauchen in Gaststätten erlaubt; offenbar auch den Mitarbeitern). Der Kellner bringt uns die schmuddelige, einlaminierte Frühstückskarte. Wir haben die Wahl zwischen 1. Kaffee, Tee, Milch und 2. gekochtem Ei, Rührei, Spiegelei – Letztere wahlweise mit Würstchen. Dazu gibt es einen Korb mit zweifingerdick geschnittenem Weißbrot und auf Nachfrage ein wenig Marmelade. Wir amüsieren uns, denn wir sind ja beide ostsozialisiert und kennen diese Atmosphäre, nur dass sie bei uns längst verschwunden ist.

Am nächsten Tag nehmen wir die Räder, um zur Festung Petrovaradin am anderen Donauufer zu gelangen. Der Bau der Festung im Stil der österreichischen Militärarchitektur wurde Ende des 17. Jahrhunderts begonnen und zog sich fast einhundert Jahre hin. Sie wurde eine der größten Befestigungsanlagen des Kaiserreichs. 1918, nach Beendigung des 1. Weltkrieges, sollten alle K.-u.-k.-Militärbauten im neuen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zerstört werden. Nur diese blieb, man munkelt ihrer Schönheit wegen, verschont.

Beim Spazierengehen über das Festungsgelände wird mir wieder bewusst, wie alt mein Vater doch geworden ist. Nie zuvor hatte ich Gelegenheit, ihn so aus der Nähe und tagtäglich zu beobachten. Der untere Rücken schmerzt und behindert ihn beim Gehen; die Knie sowieso. Längere Laufstrecken sind für ihn keine Freude mehr. Leuchtende Augen dagegen bekommt er, als er mir von der Festung herab die verschiedenen Brückenkonstruktionen erläutert. Dieses Wissen, inklusive statischen Berechnungsformeln, ist auch nach 60 Jahren noch abrufbar!

Alle Brücken der Stadt waren beim Bombardement der NATO im Jahr 1999 zerstört worden. Erst im Jahr 2005 wurde die erste reguläre Brücke wieder in Betrieb genommen.

Als wir am folgenden Morgen aufbrechen, steht uns eine ordentliche Bergetappe bevor. Und das auf der vielbefahrenen Fernverkehrsstraße nach Belgrad. Ihr müssen wir 17 Kilometer kurvenreich in die Ausläufer der Fruška Gora folgen. Die ersten 8 Kilometer weisen eine 5–8‑prozentige Steigung auf. Absteigen suizidal! Mehreren Pkw-Fahrern zeige ich den Stinkefinger hinterher nach Überholmanövern mit gefühlt 30 Zentimetern Abstand.

Am Nachmittag erreichen wir Stari Slankamen. Der Ort am Flussufer ist auf einer serpentinenreichen Straße mit teilweise 10-prozentigem Gefälle erreichbar. Dies ist der einzige Ort, für den ich keine Unterkunft vorbuchen konnte. Aber auch hier gibt es ein Gasthaus mit freien Kapazitäten.

Bei einem Spaziergang durch den Ort erfasst mich Wehmut. Überall ist Verfall zu sehen, es ist einer jener Orte, die keine Zukunft zu haben scheinen. Noch zur Habsburgerzeit entdeckte man hier eine Solequelle, deren hoher Jod- und Natriumgehalt nur eine äußere Anwendung erlaubt. Stari Slankamen wurde Kurort; ein Sanatorium gebaut. In den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde ein neues Kurheim gebaut, das heute neurologisch-psychiatrische Klinik vor allem für posttraumatische Störungen ist. Aber der Gebäudekomplex ist in marodem Zustand; Heizungsrohre laufen offen über das Grundstück. Wie bei einem Deja-vu tauchen Bilder der Vergangenheit auf. Ja, ich kenne solche Anlagen aus den 70er- und 80er-Jahren.

An einer Bushaltestelle sitzen mehrere Slankamener unterschiedlichen Alters, teils mit Reisetasche, teils mit Tüten. Niemand spricht. Als ich eine halbe Stunde später zurückkomme, sitzen die Wartenden noch immer an der Bushaltestelle. Die Szenerie ist surreal, wie auf einer Bühne spielen die Bewohner ihr Leben. Was ist echt, was arrangiert? Wird der Bus je kommen?

Das Abendessen im Restaurant holt mich in die Realität zurück. Wir bestellen Fischtopf. Serviert wird er im Kupferkessel mit großer Kelle. In einem ausgesprochen leckerem Tomatensud mit würzigen Kräutern liegen große Stücken Karpfen, Wels und Forelle. Das Gericht ist anders als erwartet, aber ausgesprochen lecker und auch irgendwie logisch: den Sud kann man gut vorhalten (anders als eine Suppe mit Gemüse); die Fischstücke werden bei Bedarf zugegeben.

Wir nähern uns unaufhaltsam Belgrad. Die Ortschaften werden größer, zum Beispiel Surduk: ein typisches Straßendorf, etwa 2 Kilometer lang. Große Rosenstöcke in Rot, Weiß und Orange schmiegen sich an die Mauern alter Bauernhäuser, daneben Nelken, Lilien und Pfingstrosen. Hie und da sitzt eine alte Frau auf der Bank vor ihrem Haus. Die Einfahrten mancher Höfe sind mit blumengeschmückten Bögen versehen – es ist Mai, der Wonne- und Hochzeitsmonat.

Die Einfallstraße nach Belgrad fordert uns nochmal alles ab. Sie hat gerade eine neue Bitumendecke erhalten und dampft quasi noch. Es gibt keinerlei Randbegrenzung; die Kante ist etwa 20 Zentimeter hoch. Es ist Nachmittag und Rushhour. Jetzt nur nicht abgedrängt werden! Aber wir behalten die Nerven und lassen uns von hupenden Lkw nicht einschüchtern.

Erschöpft erreichen wir unser Quartier für die kommenden Nächte, das legendäre Hotel »Jugoslavija«. Vom Balkon unseres Zimmers im 6. Stock haben wir einen grandiosen Ausblick über die Donau und das alte Belgrad auf dem Hügel. Als das Hotel 1969 als Grand Hotel mit 1.000 Betten, diversen luxuriösen Salons, Suiten und Pools eröffnet wurde, war es das größte und mondänste des gesamten Balkans. Heute ist das Hotel »Jugoslavija« vor allem 50 Jahre alt. Die Geräumigkeit bleibt, die breiten Betten auch, aber der Rest ist vom Zahn der Zeit angenagt.

In den folgenden 2 Tagen erkunden wir die Stadt, die einen ganz anderen, viel raueren Charme ausstrahlt als Novi Sad. Am Zusammenfluss von Save und Donau gelegen, hatte Belgrad immer strategische Bedeutung. Im Laufe ihrer über tausendjährigen Geschichte wurde die Stadt unzählige Male zerstört und wieder aufgebaut. Heute findet man elegante Stadtvillen neben den rußgeschwärzten Fassaden von Plattenbauten. Breite Straßen und großzügig angelegte Plätze wechseln mit kopfsteingepflasterten Gassen und Gemüsemärkten. Die Stadt pulsiert und verströmt ungeheure Lebendigkeit. Es wirkt wie eine Mischung aus Trotz und Stolz.

Der überbordende Verkehr mit Straßenbahnen, die Hügellage, viel Kopfsteinpflaster und das Fehlen von Radwegen machen das Zentrum Belgrads zu einer fahrradunfreundlichen Zone. Aber vieles lässt sich zu Fuß erkunden und das Fahren mit der Straßenbahn ist preiswert und ja, auch ein bisschen abenteuerlich.

Ich war neugierig gewesen auf diesen Teil Osteuropas. Slawonien, Syrmien, die Vojvodina …, bekannt aus Geschichtsbüchern, nicht aus Reiseprospekten. Der Eurovelo 6 bietet in Südosteuropa einen rasanten und unglaublich interessanten Ritt durch die europäische Geschichte. Einst lagen diese Regionen mittendrin; heute sind sie abgehängt und bieten doch so viel!

Schon bei der Detailplanung der Tour im Winter stellte sich die Frage, wie wir wieder zurückgelangen können. Die Zugverbindung zwischen Belgrad und Budapest ist seit Februar auf serbischer Seite wegen dringend nötiger Bauarbeiten gekappt. Eine Variante via Zagreb, Villach, München ist aufgrund der Dauer und häufigen Umstiege keine Option. Flieger und Flixbus sind wegen des Akkus tabu. Deshalb holt uns mein Lebensgefährte mit dem Auto ab. Wir nutzen die Mobilität und überraschen meinen Vater mit einem Ausflug zum Eisernen Tor. Nach einigem Suchen finden wir vor Ort den Fischer Dule und seine Frau Natascha aus Tekija, die uns mit ihrem kleinen Boot 2 Stunden lang die Schönheiten des Eisernen Tores zeigen und uns viele geschichtliche Informationen liefern, aber auch vom Leben in diesem abgelegenen Teil Serbiens erzählen. Die Fahrt mit ihnen ist ein absolutes Highlight unserer Tour und ein krönender Abschluss.

Mein Vater ist bewegt und dankbar und sagt: »Hier ist Schluss. Weiter kann und will ich der Donau nicht mehr folgen.«

Schreibe einen Kommentar