Dein Warenkorb ist gerade leer!

San Francisco gilt als Sehnsuchtsort. Das Wetter ist meistens gut, es gibt eine lebendige LGBTQI+-Szene. Daneben prägen Tech-Unternehmer das Bild der einstigen Hippie-Hochburg, die nun unter einem Turbo-Kapitalismus leidet. Was wurde aus den Idealen der Menschen, die im „Summer of Love“ jung waren?

Ein Sturm zieht auf, als ich nach einer gefühlten Millisekunde aus einem High-Tech-Lift aussteige und in einem Penthouse stehe, mitten im neuen China Basin Park, den mehrere Star-Architekten entworfen haben. Innen: Schicke Designmöbel, Naturstein, bodentiefe Fenster. Außen: Ein umlaufendes Geländer aus Glas, hüfthoch; ideal für einen Aperitif vor einem 360-Grad-Panorama, aber nichts für tobende Kinder. Ich frage mich, wer wohl in diese neuen Räume einziehen und sie mit seinen Geschichten, seinen Träumen und Sehnsüchten füllen wird. Verliebte oder Freunde, die sich in aller Tiefe bei einem Abendessen näherkommen möchten, kann ich mir in dieser cleanen, unverbindlichen Architektur kaum vorstellen.

Als ich mein erstes Foto auf dieser Dachterrasse knipse, fröstele ich. Auch in Schwarz-Weiß ist an diesem Tag fast kein Bild zu retten. Der feuchte Wind bläst meine dunkelblaue Regenjacke auf wie einen Ballon. Aschgraue tüllförmige Wolken fliegen in Zeitraffer über den Bezirk Mission Rock. Sie werfen konturlose Schatten auf die Skyline des Financial Districts. Unter mir fließen die Umrisse des Piers 48 in psychedelischen Wellenkreiseln in das asphaltgraue Wasser der San Francisco Bay – und der Oracle Park, das Baseballstadion der Giants, sieht an diesem Donnerstagmorgen aus wie ein großer schwarzer Krater nach einem Meteoriteneinschlag.

Gerade gelandet kann ich mein Pech noch gar nicht fassen: Rein statistisch betrachtet gibt es 300 Sonnentage in einem kalifornischen Kalenderjahr. Ich aber bin ausgerechnet an vier der restlichen 65 Tage in jener Stadt, die ich immer kennenlernen wollte, schon als ich noch in der Grundschule war und hörte, wie meine Lehrerin mit ihren Kolleginnen über den „Summer of Love“ sprach. Die Erwachsenen erzählten sich Geschichten, die ich nicht verstand, aber in meiner Phantasie war San Francisco ein sonniger Ort mit exotischen Blumen, der nach reifen Pfirsichen duftete.

Die Hochphase der amerikanischen Hippiebewegung begann mit dem sogenannten Human Be-In, einem Happening, das am 14. Januar 1967 im Golden Gate Park stattfand und dessen Teilnehmer für den freien Drogenkonsum plädierten. Mit dabei waren unter anderem der Psychologe und Guru Timothy Leary, der Dichter Allen Ginsberg und die Rockband Jefferson Airplane. In vielen viktorianischen Häusern des Viertels Haight Ashbury gründeten sich Wohngemeinschaften von Künstlern oder Musikern wie The Grateful Dead. Eine Aktionsgruppe namens Diggers verteilte Lebensmittel an alle. Ihre ersten Free Stores sind die Vorbilder für die heutigen Umsonstläden.

Der Konzertveranstalter Bill Graham organisierte ein großes Benefizkonzert zugunsten einer Free Clinic, in der Ärzte Hippies behandelten, die kein Geld hatten. „Free“ im damaligen amerikanischen Sprachgebrauch bedeutete nicht nur kostenlos oder – wie beim Sex – zwanglos, sondern auch vorurteilsfrei und unbürokratisch. Das Leben schien zwar damals durch den Vietnamkrieg extrem belastet, aber die Menschen fanden etwas, woran sie glaubten und sie wussten, wogegen es sich lohnte, aufzubegehren. Ihre bessere Zukunft schien so rosig wie ein Sonnenuntergang auf einer Kitschpostkarte. Ich weiß, dass viele sich inzwischen lustig machen über die Ideale der Hippies. Nevertheless: Wie gerne wäre ich dabei gewesen damals, beispielsweise beim Monterey International Pop Festival im Juni 1967.

Stattdessen erlebe ich nun, im November 2024, die Folgen eines gnadenlosen Tech-Kapitalismus. Die Straßen – leergefegt. In den Bussen – Menschen mit langen Gesichtern. Neben Obdachlosen, die mit Schlafsäcken auf dem Boden liegen, seitdem ihre Zelte offiziell verboten sind, gibt es Restaurants, in denen sich vier bis fünf Personen ein Abendessen für insgesamt 1000 Euro oder mehr bestellen. Selbstfahrende Jaguar-Taxis cruisen durch Straßen, in denen Abhängige an Überdosen des Opioids Fentanyl sterben.

Den Republikanern ist es gelungen, das Elend der Kranken und Arbeitslosen für ihre Zwecke auszuschlachten und mit dem Finger auf die Demokraten zeigen, die angeblich schuld an den üblen Zuständen im immer noch liberalen San Francisco sind. Das 13-stöckige neue Bürohaus von Visa, das der Däne Henning Larsen konstruierte und das ich am Anfang der Reise erlebe, wirkt in dieser gesellschaftlichen Stimmung auf mich wie ein mörderisches Smart Home aus einem dystopischen Science-Fiction von Tim Burton.

Das Wetter bleibt schlecht. Als ich einen Floristen an der Station Embarcadero in der Nähe des hübschen Ferry Buildings nach dem Weg zu meinem Hotel frage, zeigt er mir den Metroplan und erzählt mir etwas von einem Feuchtfluss. Solche atmosphärische Flüsse können enorme Wassermengen in kurzer Zeit bringen. Im Golden State Kalifornien gibt es dann Sturzfluten und starke Böen – genauso ein seltenes Phänomen schickt mir der Wettergott bei meinem Kurztrip, als wolle er mich auf die Probe stellen und mir zurufen: „Carpe diem, du privilegierte Weltenbummlerin!“

„Do not attempt to travel“ warnt mich der nationale Wetterservice. Die Regierung, die über meine Fluggesellschaft meine Telefonnummer kennt, schickt mir diese Nachricht, in der von einer „life-threatening situation“ die Rede ist, auf mein Smartphone, versehen mit einem roten Ausrufezeichen. Ich sitze in einem Jeep, als ich die Meldung bekomme. Regen prasselt an die Fenster, der Scheibenwischer quietscht. Auf dem Weg von San Francisco nach Sausalitos rinnt das Wasser die bräunlichen Hügel herab, die aussehen wie die schottischen Highlands.

Was dann passiert, verstehe ich nicht und vermutlich gehört es auch einfach zu den unerklärlichen Wundern des menschlichen Daseins, dass man bestimmte Personen gerne mag und andere abstoßend findet ohne zu wissen, warum das so ist. Obwohl ich am liebsten vor Enttäuschung weinen würde, muss ich ständig lachen: über die bizarre Situation, die kitschigen Bilder in meinem Kopf, von Frauen in wadenlangen weißen Kleidern und mit Blumenkränzen, die sich umarmen. Während es draußen immer noch schüttet, freue ich mich plötzlich bis in die Haarspitzen hinein über die feine Ironie und den trockenen Humor jenes Menschen, der im Jeep neben mir sitzt und sich weigert, seine froschgrüne Plastiksonnenbrille abzusetzen, die der Fahrer unserer Tour anfangs verteilt hatte, damit wir auf dem Gruppenfoto für seinen Instagram-Account aussehen wie shiny happy people. Unperfekte Momente wie diese zu genießen statt magical moments hinterherzujagen – darauf kommt es an.

Es ist ziemlich einfach, auf Reisen, bei denen alles glatt läuft, gut gelaunt zu sein. Jeder lächelt, wenn die Gesundheit top, der Geldbeutel voll und der Himmel blau ist. Mit Unbekannten unter widrigen Umständen so gut auszukommen wie wir auf diesem Trip ist etwas Besonderes.

Ich finde es ignorant, wenn ein Reisender seinen Blick so verengt, dass das kleinste Ärgernis für ihn wie eine Zumutung erscheint. Die Influencerin Misha Petrov etwa, die 462.000 Abonnenten auf You Tube hat, glaubt wohl, dass sie das Recht dazu hätte, vom Anblick der Armut ganz und gar verschont zu werden. Sie macht sich lustig über Menschen mit anderer politischer Einstellung. Angeekelt spricht sie in einem Video über die Nadeln, die Drogenabhängige auf Bürgersteigen in San Francisco liegen lassen. Gleichzeitig posieren Influencer wie sie dann doch lächelnd und natürlich perfekt gestylt vor der Golden Gate Bridge.

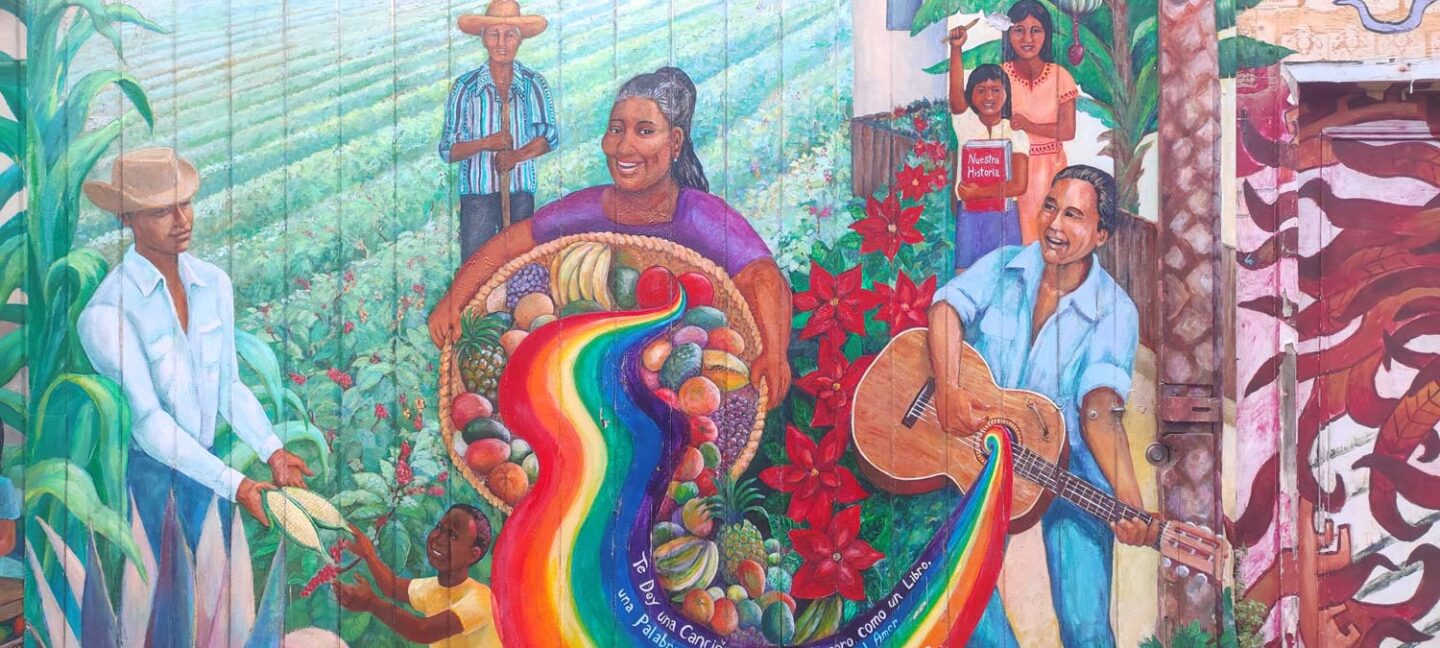

Ich bemerke die Not vieler Bewohner auch. Gleichzeitig spüre ich Solidarität, etwa als uns ein jugendlicher Afroamerikaner vor Dieben warnt. Oder als ein Bäcker namens Louie Gutierrez seine Kunden in spanischer Sprache fragt, wie es ihnen geht und einem Kind Plunderteilchen in Muschelform schenkt. Ich liebe die bunten Wandgemälde der mexikanischen Einwanderer im Mission District. Den guten Cappuccino im Bezirk North Beach, den Einheimische Little Italy nennen. In China Town esse ich köstliche Dim Sum zu einem akzeptablen Preis und unterhalte mich mit dem Koch. Als ich durch das Viertel Castro laufe und Regenbogenfahnen im Wind flattern sehe, schleicht sich San Francisco in mein Herz.

Eine liebevolle Begegnung ist die mit Cyrus, er bietet eine Love Tour an, in einem alten VW-Bus. Als ich einsteige und mit dem altersschwachen Sicherheitsgurt auf dem Vordersitz kämpfe, der klemmt, höre ich eins meiner Lieblingslieder von Al Stewart, Year of the Cat. „Das ist mein Corporate-Identity-Song“, sagt Cyrus. Das Handschuhfach, für das Cyrus den Schlüssel verloren hat, hat er bunt bemalt. „Not all who wander are lost“ steht in schwarzen Buchstaben neben einem Van, der über grüne Berge zuckelt. Cyrus erzählt mir, dass auch viele der Hippies abstürzten, weil sie mit LSD-Trips ihren Horizont erweitern wollten und dann nicht mehr loskamen von diesem Teufelszeug. Auch, dass einige von ihnen heute verbitterte Alte seien.

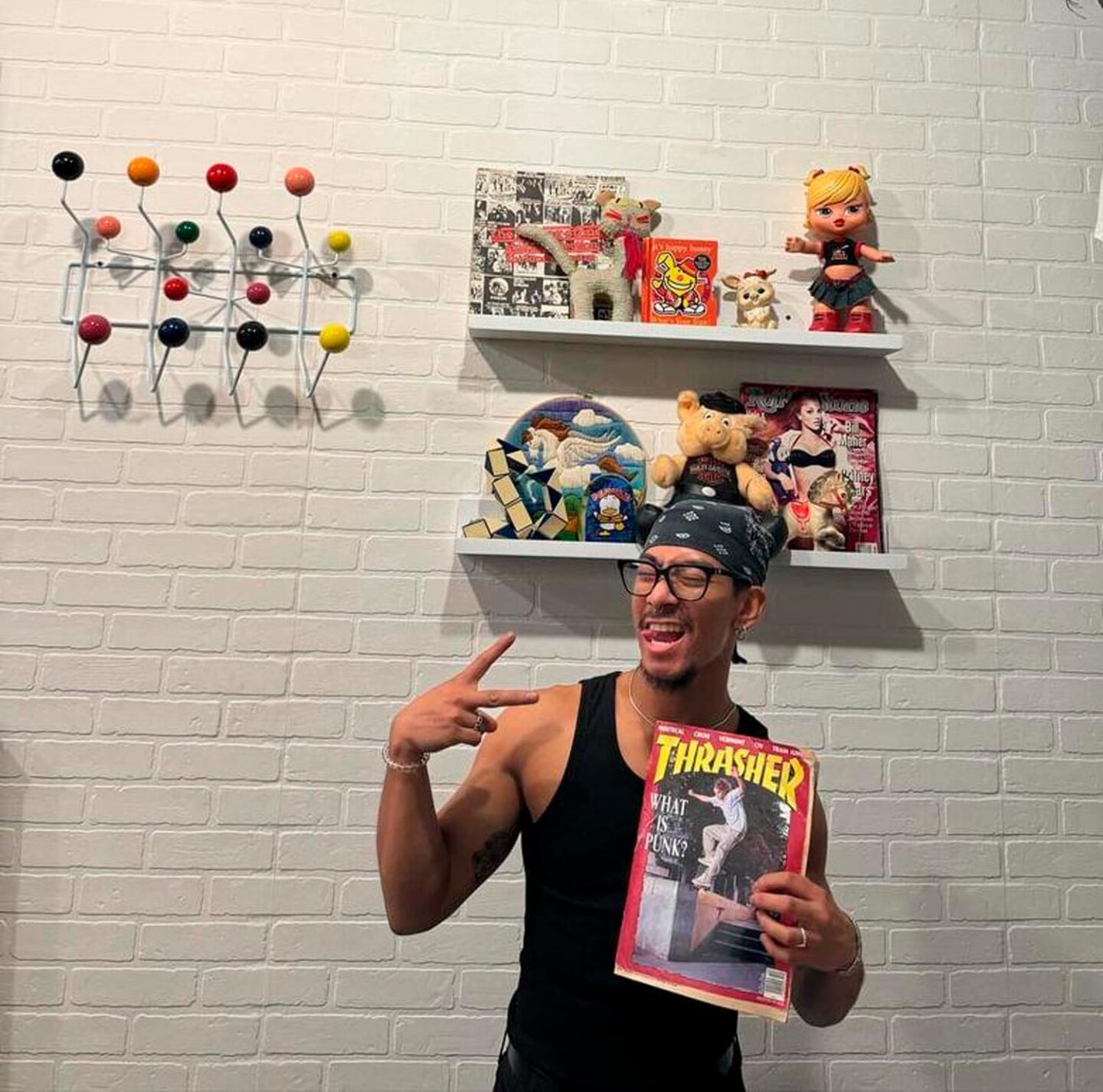

In Haith Ashbury treffe ich Patrick Chan. Er ist 26 Jahre alt und hat den Vintage-Store „Roommates“ eröffnet. „Ich bin gegen Fast Fashion“, sagt er, „die Kleidung der Modeketten wird in Billiglohnländern produziert und in meinem Leben spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle.“ Patty hat seinen Second Hand Shop nicht gegründet, um schnelles Geld zu verdienen, sondern als Kooperative. Über die wirtschaftliche Lage zu sprechen, findet er langweilig. „What´s your sign?“ will er stattdessen von mir wissen. Wir philosophieren über unsere Sternzeichen und spinnen gemeinsam an Ideen, die unsere Welt besser machen könnten. Es gibt sie also doch noch, die Hippies, sie sehen nur etwas anders aus, lieben Piercings und statt Janis Joplin hören sie Marylin Manson, denke ich.

Während ich mit Patrick über den Wahlsieg von Donald Trump rede, demonstrieren vor dem Marriott am Union Square Mitarbeiter. Das Hotel blockiere ihre Forderungen nach einer Lohnerhöhung, sagen sie. Die alte Vision der Hippies von einer Free Clinic kommt mir vor diesem Hintergrund progressiv vor.

Patrick und ich werden uns nie besser kennenlernen. Wir sind zu verschieden, haben zu wenig Zeit füreinander. Dennoch reden wir offen über die Liebe. Ich möchte wissen, wie Menschen in seinem Alter daten. Er erzählt mir, dass es schwierig sei, in einer Stadt wie San Francisco eine langfristige ernste Beziehung zu führen, besonders für homosexuelle Männer wie ihn. Niemand wolle sich festlegen. Patrick bewundert, wofür Hippies kämpften. Die Freiheit, alles sein und tun zu können, könne aber auch eine Last sein, meint er. Jüngere wie ihn treiben viele Fragen um: Was ist, wenn mein Herzensmensch auf andere Sachen steht als ich? Bin ich tolerant genug? Solche Gedanken hatten die Hippies wohl kaum.

Ich reise ungern ab. San Francisco hat mich mehr als einmal überrascht. Ich hatte mir diese Reise ganz anders vorgestellt und hätte diese Stadt auch gerne noch viel besser verstanden. Eins aber fühle ich nach dieser kurzen, aber intensiven Zeit: It is what is is. Love Actually.

Wir bedanken uns bei San Francisco Travel und der United Airlines für die Unterstützung der Recherche.

Erschienen am

Schreibe einen Kommentar