Dein Warenkorb ist gerade leer!

Einige Kilometer vor Jose Ignacio an der Küste Uruguays spuckt mich der Bus aus wie unterkühltes Gemüse. Die Airkondition im modernen Reisebus hat mir Mütze, Schal und Jacke aufgenötigt. Ich bin total durchgefroren und bleibe erst mal im gleissenden Licht der Sonne am Strassenrand stehen, um aufzutauen. Rechts das Meer, unfassbar blau. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite die Lagune Jose Ignacio und an seinem Ufer ein paar Häuser.

Da soll laut GPS mein Hostel sein, das einzige im Umkreis von 50 Kilometern, das auch nur annähernd bezahlbar ist. Das Örtchen Jose Ignacio selbst, einst ein kleines Fischerdorf, ist noch gut acht Kilometer weiter nördlich. Es ist immer noch ein kleines Dorf, aber ohne Fischer. Denen ist es zu teuer geworden. Der Ort scheint fest in Händen einer Elite zu sein. Einer sehr, sehr reichen Elite. Ein Zimmer unter 350 Euro pro Nacht ist da kaum zu haben. Deshalb machen es die weniger betuchten Besucher so wie die Fischer: Sie bleiben draussen, suchen sich ein Plätzchen zum schlafen in der Umgebung, bringen ihr Essen mit zum Strand.

Und der ist auch acht km vor Jose Ignacio traumschön. Menschenleer und kilometerlang schlängelt sich der weisse Sand von hier bis zur brasilianischen Grenze. Heute gibt es ein bisschen Nordseeflair dazu, weil kalte Luft mit Stärke 5 aus Süden weht. Die salzige, klare Luft bläst die Lungen auf wie Luftballons und der Wind zaust an Haar und Ohren. Ich gehe den Strand nordwärts und lasse mich vom Rückenwind treiben. Ein Riesenspaß. Die Baywatcher winken mir zu. Zwei Dinge fallen mir auf: 1. in Uruguay sind fast alle Strände bewacht, obwohl manche wirklich sehr leer sind. 2. Es gibt selten Service am Strand. Keine Restaurants, kein Imbiss, keine Liegestühle, keine Sonnenschirme. Strand ist einfach Strand. Nur die Strandbibliothek, zum kostenlosen Ausleihen von Büchern, die gibt es fast überall. Das gefällt mir. Nach einer guten halben Stunde immer an der tosenden Brandung entlang erreiche ich das Örtchen Jose Ignacio.

Es gibt: einen Leuchtturm, ein kleines Gemeindehaus, Polizei, ein paar Boutique-Hotels, die sich hinter Bäumen verstecken, einige Restaurants (nur vom Feinsten) und Cafés mit französischen Namen, Boutiquen mit teuren Markenartikeln sowie erstaunlich viele Immobilienmakler. Ausserdem: eine französische Patisserie mit knack-frischen Baguettes zu Preisen, die einem die Spucke gefrieren lassen. Aber so lecker wie in Paris. Das muss ich neidlos anerkennen. Nur, wo sind die Gäste, die Reichen und Schönen, die hier Urlaub machen oder ein Wochenenddomizil haben? Ich nippe vorsichtig an meinem 5 Euro Cappucino (bloß nix verschütten) und langweile mich. Der Ort ist alles in allem eher unspektakuläre aber in einer wunderschönen Lage, etwas erhöht auf einem Hügel, oberhalb des Leuchtturms mit Rundumblick auf das Meer.

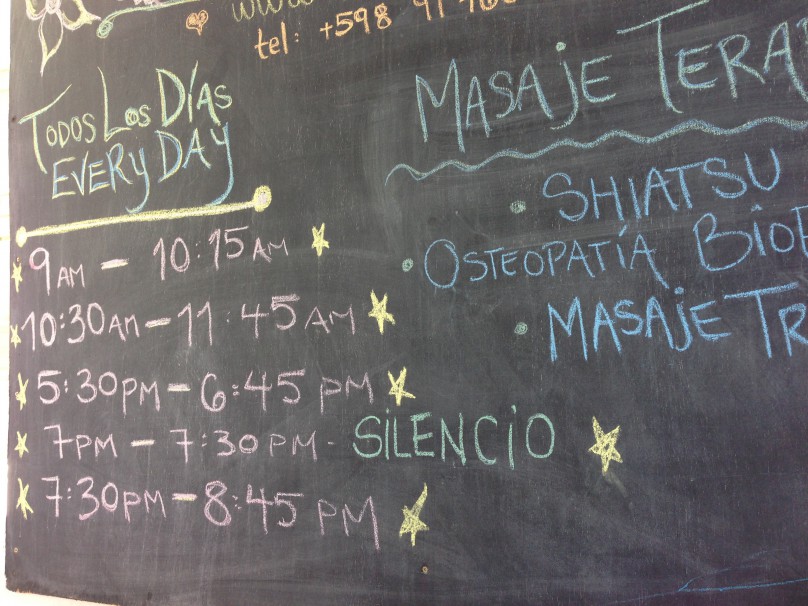

Vor einem Yogastudio steht eine Kolonne von lastwagenähnlichen SUV’s und Jeeps. Einer größer als der andere. Auf den Fahrersitzen warten (meist) junge Männer. Einer schöner als der andere. Sind es die Geliebten, die Ehemänner oder die Chauffeure? Ich weiß es nicht. Sie warten auf die Damen, die drinnen ihr Bestes geben damit ihre Körper so bleiben wie es sich für die Besitzer eines dicken Bankkonto’s gehört: schlank, jung und schön. Später werden sie ihn ausstellen, mitsamt der gemachten Brüste, Nasen und Lippen. Am Pool und am Strand.

In den nächsten Tagen werde ich noch ein paar Mal vorbei kommen, mit einem alten, klapprigen Fahrrad, das mir Jaime, der Besitzer des Hostels geliehen hat. Und es wird mir wieder einmal klar, dass es durchaus Vorteile haben kann, nicht im Geld zu schwimmen. Die Fahrt vom Hostel zum Dorf führt auf erdigen Wegen durch kleine Eukalyptuswälder. Der Duft vermischt sich mit der salzigen Feuchte des Ozeans und wirkt wie eine Inhalation.

Der Himmel ist stahlblau und ich komme vorbei an kleinen Häusern und bescheidenen Hütten, mal aus Holz, mal aus Lehm, mit Vorgärten, in denen sich Kinder tummeln und Mütter Gemüse ernten. Das ganz normale Leben eben.

Die einstigen Bewohner von Jose Ignacio finde ich unterhalb des Leuchtturms am Strand wo sie Fisch verkaufen.

Maria hat ihren Stand mit fangfrischem Fisch unter einem Zelt aus blauer Plastikfolie. Einige alte Fischerboote liegen gleich nebenan, ein alter Fischer flickt ein Netz. Aber so idyllisch wie es aussieht ist es nicht. Maria erzählt, dass die Fischer von explodierenden Immobilien- und Lebensmittelpreise vertrieben wurden. Jetzt leben sie landeinwärts, an der Lagune oder an der Küste weiter südwärts. Die, die ihre Boote noch hier haben müssen lange Anreisen in Kauf nehmen. Dafür bekommen sie in Jose Ignacio aber etwas mehr Geld für ihren Fisch. Trotzdem reiche es nicht. Es gebe nicht mehr viel zu fangen. Die Jungen, sagt Maria, haben keine Lust mehr auf ein Fischerdasein. Sie ziehen in die Städte oder nach Argentinien auf der Suche nach dem großen Glück.

An der Lagune treffe ich Pedro. Auch er war früher in San Ignacio zu Hause. Jetzt hat er seinen kleinen Stand an der Laguna de San Ignacio. Um 2 Uhr morgens läuft er aus. Jedes Auslaufen kostet ihr rund 5000 Pesos, sagt er. Für Benzin, für Netze. Um die Kosten wieder rein zu kriegen muss er mindestens zwei Kisten Fisch verkaufen. Aber dieses Jahr gibt es einfach nicht so viel Fisch. Und dann die langen Anfahrten. Als die Reichen kamen durften die Fischer in den ersten Jahren noch in Zelten bei ihren Booten übernachten. Aber damit ist längst Schluss. Die bunten Boote dürfen bleiben. Die Fischer nicht. Man will unter sich sein.

Drüben auf der anderen Seite der Lagune habe er heute morgen ein Luxushotel beliefert, sagt Don Pedro – und will, dass ich rate für wen. ??? »Bill Gates?« frage ich lachend weil es der einzige Reiche ist, der mir einfällt. »Fast getroffen« sagt Pedro. »Der Fisch ist für Rockefeller, der ist gerade zu Gast dort. Und da drüben, auf der anderen Seite der Lagune, hat Shakira ein Anwesen« fügt Don Pedro hinzu. Wie ist das, von Steinreichen umzingelt zu sein in einem sozialistischen Land, frage ich. Der Fischer zuckt mit den Schultern. »Hat Vor-und Nachteile«, sagt er, »man muss sich auskennen um überleben zu können. Die Preise sind stark gestiegen. Aber es gibt ein paar kleine Läden, versteckt im Eukalyptuswald, die verkaufen an uns zu normalen Preisen. Wenn die Reichen das wüssten«, lacht er, »würden sie die Lädchen leer kaufen. Die meisten sind nämlich geizig.«

Nach ein paar Tagen mache ich mich auf Richtung Norden. Da soll es einen ganz besonderen Hotspot geben: ein Ort wo die Bewohner stromlos glücklich sind. Da will ich hin.

Antworten

Ein wunderschöner Schreibstil. Es macht richtig Freude diesen Post zu lesen. Ein toller Ort. Ich bin gespannt, wie es beim Hotspot zugeht 🙂

Hallo Sabrina, danke für die Blumen! Hotspot kommt bald.

Schreibe einen Kommentar